Sozial schwach + bildungsfern – Wie soziale Unwörter stigmatisieren

Sprache ist mehr als ein Kommunikationsmittel: sie beeinflusst die Wahrnehmung von Welt und Mitmenschen. Darum können Worte erfreuen, aber auch verletzen. Gerade an den sozialen Unwörtern „sozial schwach“, „bildungsfern“ oder „Hartzer“ zeigt sich deutlich, wie sehr Sprache ausgrenzt, abwertet und diskriminiert. Und nicht zuletzt auch das Selbstbild der Benannten negativ prägt.

Was sind soziale Unwörter?

Soziale Unwörter sind Ausdrücke, die in unserer Gesellschaft kursieren, jedoch absolut unangemessen, verletzend oder respektlos sind. Darüber hinaus fördern diese Begriffe verschiedenste Vorurteile, Diskriminierung oder Stigmatisierung, weil sie mit negativen Konnotationen behaftet sind und diese weitertragen.

Soziale Unwörter gibt es so gut wie in jedem Bereich. Sie können sich daher auf verschiedene gesellschaftliche Probleme beziehen, zum Beispiel Armut, Behinderung, Herkunft oder Geschlecht.

Folgen stigmatisierender Sprache

Was Bezeichnungen wie “sozial schwach” bewirken

Die Wirkung stigmatisierender Ausdrucksformen ist gewaltig, wird aber oftmals unterschätzt. Schließlich macht es etwas mit einem Menschen, der immer wieder in Film, Funk und Fernsehen negative Etikettierung erfährt. In der Regel zählen dazu Gefühle von Scham, Schuld, Frustration und Angst.

Auf der gesellschaftlichen Seite festigen soziale Unwörter viele Vorurteile und Stereotype, die in den allermeisten Fällen falsch sind. Leider führen Bezeichnungen wie “sozial schwach” in der Öffentlichkeit zu einer breiten Ablehnung von armen Menschen. Diese werden auch nicht mehr als Individuum wahrgenommen, sondern einer bestimmten Gruppe zugeordnet und pauschal verurteilt. So entsteht eine Gesellschaft, die sich in "Wir" und "die Anderen" aufspaltet.

Noch schlimmer: Statt uns gemeinsam für Lösungen einzusetzen, wird die Hilfe für sozial benachteiligte Menschen als „Problematik“ wahrgenommen, die es zu lösen gilt. Dies steht im Widerspruch zu dem, was wir als Gemeinschaft erreichen können: Zusammenhalt und Unterstützung für diejenigen, die in Not sind.

Vgl. auch » Kinderarmut: Narben in der Psyche bleiben ein Leben lang

Liste sozialer Unwörter

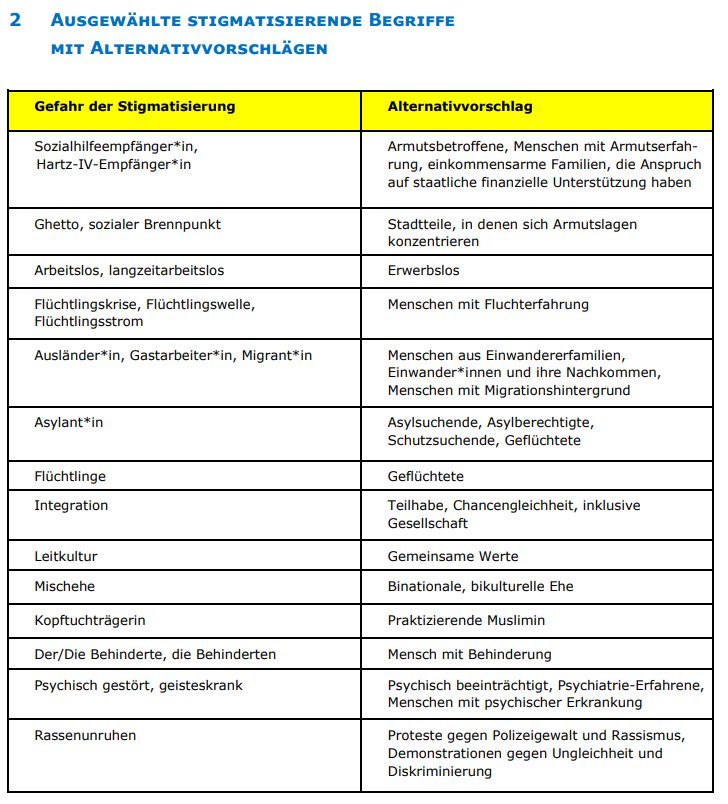

Die nak (Nationale Armutskonferenz) hat bereits 2014 eine Liste der sozialen Unwörter des Jahres herausgegeben. Manche der 23 Begrifflichkeiten und ihre Begründung verwundern allerdings:

Alleinerziehend – wird oft mit mangelhafter sozialer Einbettung oder schlechter Erziehungsqualität assoziiert

Arbeitslos/Langzeitarbeitslos – lassen andere Arbeitsformen (Kinder-Erziehung, Angehörigen-Pflege) unter den Tisch fallen. Besser wäre erwerbslos.

Arbeitslose als engagementferne Gruppe – ein falsches Narrativ, da sich Betroffene sehr wohl in Selbsthilfegruppen, Ehrenämtern und der Jobsuche engagieren.

Behindertentransport – verdinglicht das Individuum, der Mensch wird zum Objekt.

Bildungsferne Schichten – klingt zu abwertend, denn eigentlich handelt es sich um Menschen, die vom Bildungswesen nicht erreicht werden bzw. keinen Zugang finden.

BuT’ler („butler“) – Beschreibung für die Nutzung des Bildungs- und Teilhabepakets der Bundesregierung. Das Akronym ist aber hochgradig negativ geprägt.

Hartzer – Menschen, die auf Grundsicherung angewiesen sind, werden auf eine bestimmte Gruppe reduziert, der immer wieder Unfähigkeit, Faulheit und mangelnde Selbstverantwortung vorgeworfen wird. Vgl. auch > Mein Kind will sich nicht anstrengen – Das steckt dahinter!

Ehrenamtspauschale – müsste korrekt Ehrenamtseinkommensteuerpauschale lauten: diese erhalten nämlich nur Menschen, die eine Steuererklärung abgeben. Die meisten armen Menschen mit Ehrenamt können das allerdings nicht – sei es aus fehlendem Wissen oder vielfältiger Überlastung.

Eingliederungsverfahren – unterstellt, dass Betroffene erst lernen müssten, sich in die Gesellschaft einzufügen.

Flüchtlingsfrauen – klingt nicht nur abschätzig, sondern ist es auch. Übrigens ebenso wie Arztfrau / Arztgattin, die früher in Deutschland gebräuchlich war.

Herdprämie – eine Abwertung von Frauen und Haushalts- sowie Erziehungstätigkeiten im Allgemeinen.

Illegale – es gibt keine illegalen Menschen.

Massenverwaltbarkeit – diesen Begriff nutzte das BMAS zur Ablehnung von Individualisierungswünschen bei SGB II Bezug

Missbrauch – ein schwerer Vorwurf, der immer negative Vorurteile weckt.

Notleidender Kredit – “(=Wenn der Darlehensnehmer die Raten nicht mehr zahlen kann und das Darlehen infolgedessen gekündigt wird, gilt der Kredit als notleidend. Letzteres dürfte allerdings eher auf den Menschen in Zahlungsschwierigkeiten zutreffen)” (1)

Person mit Migrationshintergrund – sehr pauschal und wird den unterschiedlichen Herkunftsgeschichten und Kulturvielfalt nicht gerecht. Zudem sollen viele Menschen damit „einkommensschwach“, „schlecht ausgebildet“ und „kriminell“ verbinden.

Person mit Migrationshintergrund ohne eigene Migrationserfahrung – gleiche Argumentation wie oben.

Sozial Schwache – suggeriert unzureichende soziale Kompetenzen. Doch eigentlich ist damit zu wenig Geld gemeint.

Sozialschmarotzer – selbsterklärend

Trittbrettfahrer – selbsterklärend

Vollkasko-Mentalität – selbsterklärend

Wirtschaftsasylanten – selbsterklärend

Wirtschaftsflüchtlinge – unterstellt Betroffenen, sie wollten sich hier auf Kosten des Staates ein gutes Leben machen. In der Regel flüchten Menschen aber nicht aus rein finanziellen Gründen aus ihrer Heimat, sondern aufgrund multipler Probleme (Krieg, bittere Armut, Gesundheit, Kinder etc.)

arme Menschen / arme Kinder / arme Familien

Sehr häufig wird der Begriff “arm” und “Armut” kritisiert, weil er negative Stereotype beschreibe. Beim LVR heißt es dazu: “Oft wird die finanzielle Lage zu Unrecht mit einer generellen, herausfordernden Lebenssituation gleichgesetzt. Es entsteht der Gedanke: „Wer arm ist, hat es immer schwer“ oder hat zwangsläufig „geringe Perspektiven für die Zukunft (…) Besser als zielgruppenbezogene Formulierungen („arme…“) ist eine differenzierte Sprache, die deutlich macht, dass es um Aufwachsen in finanziellen Armutslagen und um die möglichen Auswirkungen dieser Lebenslage auf die gesellschaftliche Teilhabe geht.” (3)

Ganz so ist es allerdings nicht.

Schließlich bemühen sich Sozialverbände und Hilfsorganisationen seit Jahrzehnten darum, das Bewusstsein für Armut in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik zu schärfen. Auch die vielfältigen Lebensprobleme, welche Armut mit sich bringt, werden viel zu häufig in ihrem Ausmaß unterschätzt. Ebenso wie die negativen Auswirkungen auf die Zukunftsperspektiven und Lebensgestaltung von Jugendlichen und Erwachsenen.

An sich bedeutet arm sein: bedürftig sein, auf Hilfe angewiesen sein, Not leiden. Alles keine stigmatisierenden Beschreibungen. Doch wer das Adjektiv “arm” mit “unselbstständig”, “leistungsschwach” oder “selbst schuld” verbindet, ist auf das Narrativ hereingefallen, welches konservative Parteien seit Jahren in den Medien verbreiten. » Klassismus in Deutschland + sozialer Aufstieg durch Bildung

sozial schwach

Wohl das gängigste Synonym für „arm“. Diese Formulierung ist tatsächlich diskriminierend, da der Eindruck entsteht, eine Person mit geringem Einkommen hätte gleichzeitig soziale Verhaltensprobleme bzw. verhalte sich nicht sozial angepasst.

Diese Zuschreibung dient nur dazu, die strukturellen Ursachen von Armut zu individualisieren und alles auf ein falsches persönliches Verhalten zurückzuführen. Doch genau das Gegenteil ist der Fall: Menschen in Armut zeigen oft einen ausgeprägten Hang zum sozialen Handeln. Sie unterstützen sich bei den vielfältigen Problemen gegenseitig.

sozial benachteiligt

An diesem Begriffspaar wird ebenfalls kritisiert, dass es negative Vorstellungen von Unselbständigkeit, verminderter Leistungsfähigkeit etc. wach rufe.

Es gibt aber auch Gegenargumente, welche die Bezeichnung rechtfertigen:

Der Begriff „sozial benachteiligt“ beschreibt spezifische Lebensumstände, die in der Gesellschaft existieren, aber kaum Beachtung finden. Diese Präzision ist notwendig, um auf die unterschiedlichen Herausforderungen aufmerksam zu machen, mit denen viele Betroffene kämpfen.

Während “sozial” auf die übergeordneten Rahmenbedingungen verweist, in denen sich ein Mensch befindet, weist “benachteiligt” auf strukturelle Missstände hin, unter denen Betroffene leiden. So wird deutlich, dass nicht die Menschen selbst, sondern die Bedingungen, unter denen sie leben, verändert werden müssen.

mit Migrationshintergrund

Leider eine vage Kategorisierung, die viele individuelle Lebenslagen verschleiert. so bemängeln Kritiker, dass diese Bezeichnung viele Menschen auf ihre Migrationsgeschichte reduziert; das beschränkt ihre Identität massiv.

bildungsfern / bildungsarm / Bildungsdefizit

Bildungsfern ist mit einem Mangel an formaler Bildung assoziiert. Er wird auch meistens im Zusammenhang mit Armut verwendet. Menschen, die von Armut betroffen sind, wird damit unterstellt, sie hätten keine Bildung oder nicht das richtige Bildungsniveau. Indem der Schwerpunkt auf formaler Bildung liegt, bleiben wesentliche Alltagskompetenzen wie Flexibilität, Kommunikationsfähigkeit oder Experimentierfreude unberücksichtigt.

» Kinderarmut: Bildung schützt nicht vor Armut + Bildungsbenachteiligung

erziehungsschwierig / schwer erziehbar

Die Ausdrücke dienen als Synonyme für Kinder & Jugendliche, die durch ihr Verhalten auffallen, doch ebenso für Kinder mit psychischen Erkrankungen. Diese sogenannten Verhaltensauffälligkeiten sind nicht nur unerwünscht, sondern werden auch häufig pathologisch eingestuft.

Ein Kind, das in Armut aufwächst, ist aber nicht schwer erziehbar, sondern wird in seinen spezifischen Bedürfnissen nicht gesehen, die durch die familiäre Armutslage entstehen. » Was Armut mit Kindern macht

soziale Schicht / soziales Milieu

Die soziale Schicht folgt einem hierarchischen Konzept, das Menschen nach Kriterien wie Einkommen, Beruf und Bildungsstatus in Ober- und Unterschichten einteilt. Diese Kategorisierung birgt jedoch die Gefahr, die Vielfalt von Lebenslagen zu ignorieren und Individuen auf einseitige Merkmale zu reduzieren.

Ähnlich verhält es sich beim “soziale Milieu”, ein kultursoziologischer Ansatz für Gruppen, die durch gemeinsame Lebensauffassungen und Wertorientierungen verbunden sind. Allerdings finden Bildungs- und Einkommensaspekte keine Berücksichtigung, weshalb das Konzept die soziale Ungleichheit nicht abbilden kann.

Umfassender ist hingegen das Konzept der sozialen Lage / Lebenslagen. Es beinhaltet neben klassischen Ungleichheitsdimensionen (Erwerbsstatus) auch weitere objektive (Einkommen) und subjektive Lebensbedingungen (Lebenszufriedenheit).

Beispiele für Armutssensibilität im Sprachgebrauch

Quelle 3

Fazit: Sozial schwach & Co.

Wie armutssensibel müssen wir sprechen? Wenn es nach der NAK geht, ist bereits „alleinerziehend“ ein Unwort. Einen alternativen Begriff gibt es jedoch nicht.

Der LVR hingegen moniert Begriffe wie “arm” und “sozial benachteiligt”, stattdessen sollen umständliche Formulierungen genutzt werden. Doch auch diese sind umstritten, da sie dem natürlichen Sprachgebrauch entgegenstehen und kompliziert sind.

Letztlich lässt sich nur sagen: Sprache kann niemals allen gerecht werden. Das zeigen die vielen fortwährenden Diskussionen um diskriminierungssensible Sprache (Gender, Behinderung, sexuelle Orientierung, Hautfarbe, nationale und soziale Herkunft). Dennoch schadet es nicht, sich über den eigenen Sprachgebrauch bewusst zu werden und eindeutig negative Begriffe zu meiden.

Soziale Benachteiligung und Armut sind die neutralsten Begriffe, um die Not der vielen Betroffenen deutlich zu machen.

Quellen:

1) Nationale Armutskonferenz: NAK Liste der sozialen Unwörter 2014

2) Susanne Schwartz: „Sozial schwach“? Wie Sprache Familien und Kinder stigmatisiert (Deutsches Schulportal der Robert Bosch Stiftung, 21.10.2021)

3) LVR-Landesjugendamt Rheinland: Broschüre “armutssensible Sprache" 2020 (PDF)

4) journalist: sozial schwach – Floskel des Monats (06.02.2018)

5) NDR Kultur: Unwort des Jahres: Die Unwörter von 2011-2023

6) Natalie Deissler-Hesse: Armutssensible Sprache – wie wir Wirklichkeiten mitgestalten können (Essay, 11.04.2024, LVR)

7) Amnesty International: Inklusive Sprache. Glossar der wichtigsten Begriffe bei Amnesty International, Schweizer Sektion (Oktober 2022)