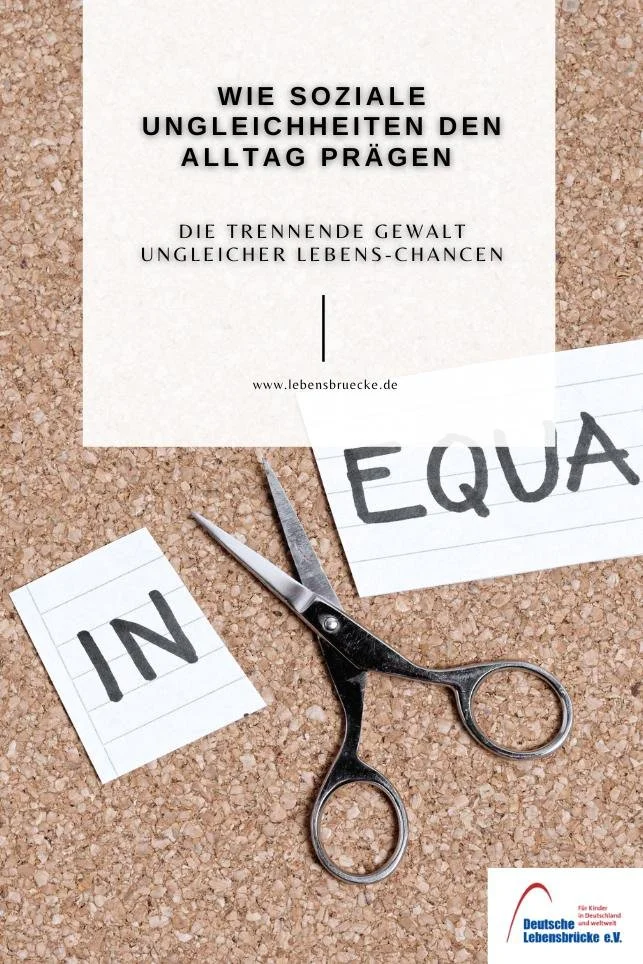

Wie soziale Ungleichheiten den Alltag prägen

Soziale Ungleichheit ist ein Thema, das uns alle betrifft – ob wir es direkt spüren oder eher aus der Ferne beobachten. Doch warum halten sich gerade die extremsten Formen von Ungleichheit so hartnäckig? Warum lassen sie sich trotz klarer Kritik und wissenschaftlicher Erkenntnisse nicht einfach abschaffen oder zumindest deutlich verringern? Um diese Fragen zu verstehen, lohnt es sich, genau hinzuschauen, wie Menschen Ungleichheiten wahrnehmen.

Ungleichheit zeigt sich ganz konkret

Soziale Ungleichheiten zeigen sich nicht nur in Zahlen oder Statistiken, sondern ganz konkret im persönlichen Alltag von Menschen. Sie prägen,

wo wir wohnen,

mit wem wir uns umgeben,

welche Schulen wir besuchen

und wie unsere Freizeit aussieht

Arme und reiche Haushalte leben selten Tür an Tür. Kinder aus Akademikerfamilien und Kinder aus Familien ohne akademischen Hintergrund treffen sich sehr, sehr selten in denselben Schulen oder Vereinen. Selbst am Arbeitsplatz oder in der Mittagspause bleiben Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten oft unter sich.

Vgl. Auch die beste Erziehung hilft nicht gegen Benachteiligung

Beispiel: Getrennte Wohnviertel

In vielen Städten gibt es Viertel, die als „besser“ oder „schlechter“ gelten – oft geprägt von der Kaufkraft der Bewohner. Wer in einem wohlhabenden Stadtteil lebt, trifft im Alltag meist auf Menschen mit ähnlichem Einkommen und Bildungshintergrund. In Gegenden mit niedrigeren Einkommen leben Familien, die mit finanziellen Herausforderungen kämpfen. Diese räumliche Trennung verhindert, dass Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten sich im Alltag begegnen und austauschen.

Beispiel: Unterschiedliche Freizeitaktivitäten

Kinder aus Familien mit mehr Ressourcen besuchen eher Musikschulen, Sportvereine oder Nachhilfeangebote. Kinder aus weniger privilegierten Familien haben oft kaum Zugang zu solchen Angeboten. So entstehen schon früh unterschiedliche soziale Kreise, die sich selten vermischen. Wenn sie doch in denselben Vereinen sind, bilden sich oft Freundschaften entlang sozialer Grenzen – weil gemeinsame Interessen und Erfahrungen fehlen.

Formelle Kontakte vs. informelle Begegnungen

Formelle Kontakte sind durch bestimmte Rollen und Erwartungen geprägt. In solchen Situationen geht es meist um klare Aufgaben und Regeln, nicht um persönlichen Austausch oder sozialen Vergleich. Deshalb entstehen hier kaum die sozialen Vergleichsprozesse, die für das Erleben von Ungleichheit entscheidend sind.

Das betrifft zum Beispiel das Arbeitsleben: Im Büro oder in der Fabrik gibt es klare Hierarchien und Zuständigkeiten. Chefs geben Anweisungen, Mitarbeitende führen sie aus.

Obwohl sie täglich miteinander zu tun haben, bleibt der Kontakt oft oberflächlich und formell. Persönliche Gespräche oder gemeinsames Mittagessen kommen selten vor. So entsteht wenig Raum, um sich auf Augenhöhe zu begegnen oder Ungleichheiten zu hinterfragen.

Soziale Vergleiche:

Wie wir Ungleichheit wahrnehmen

Im Alltag fallen uns soziale Ungleichheiten erst durch soziale Vergleiche auf. Wenn wir auf neue Menschen treffen, „scannen“ wir sie quasi:

Wie sehen sie aus?

Wie sprechen sie?

Wie verhalten sie sich?

Und wie reagieren andere auf sie?

Dabei bewerten wir nicht nur die Persönlichkeit, sondern auch den sozialen Status der Person.

Das Terrain bleibt die eigene soziale Gruppe

Die sogenannte Referenzgruppentheorie erklärt, dass wir uns vor allem mit Menschen vergleichen, die uns ähnlich sind oder einen leicht höheren sozialen Status haben. Menschen mit deutlich niedrigerem Status nehmen wir oft distanziert wahr – manchmal mit Mitleid, manchmal mit Abscheu. Personen mit deutlich höherem Status begegnen wir oft mit einer Mischung aus Distanz, Gleichgültigkeit oder heimlicher Bewunderung.

Das Terrain des Vergleichs beschränkt sich sozusagen auf die eigene soziale Gruppe. Bei Menschen aus ganz anderen sozialen Welten – etwa der High Society oder stark benachteiligten Gruppen – fehlt vielen der Bezug. Es gibt selten direkten Kontakt und die Lebensrealitäten kennen viele nur aus Medien oder Erzählungen. Deshalb fällt es uns schwerer, Ungerechtigkeiten in diesen Bereichen wirklich zu spüren oder zu benennen.

Segregation als unsichtbarer Motor der Ungleichheit

Wenn soziale Ungleichheiten also dazu führen, dass sich Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten räumlich und sozial trennen, dann findet der entscheidende soziale Vergleich meist nur innerhalb der eigenen Gruppe statt. Die Ungerechtigkeit, die sich zwischen den Gruppen abspielt, bleibt dadurch oft unsichtbar.

Diese „trennende Gewalt“ der Ungleichheit ist also nicht nur eine der schlimmsten Formen von sozialer Ungleichheit, sondern zugleich eine Art Existenzgrundlage für viele andere Ungleichheiten.

Denn solange Menschen aus unterschiedlichen sozialen Gruppen kaum informell miteinander in Kontakt kommen, bleibt die Kritik an der Ungerechtigkeit der Ungleichheit schwach.

Vgl. Klassismus in Deutschland + Sozialer Aufstieg durch Bildung: die Opfer des Erfolgs

Soziale Ungleichheit im Alltag: Wo Unterschiede spürbar werden

Der Einkauf im Supermarkt

Nehmen wir an, du kaufst in einem Supermarkt in einem wohlhabenden Viertel ein. Die Regale sind voll mit Bio-Produkten, teuren Spezialitäten und Markenartikeln. Die Kunden tragen oft teure Kleidung, und die Kassierer sprechen höflich und freundlich.

Ganz anders ist das Bild in einem anderen Supermarkt, der sich in einem sozial schwächeren Stadtteil befindet: Die Auswahl ist begrenzter, die Lebensmittel nicht so hochwertig, die Regale unordentlich und die Atmosphäre ist gehetzter.

Der Elternabend in der Schule

Bei einem Elternabend an einer Schule in einem wohlhabenden Stadtteil sind die Gespräche oft von gemeinsamen Urlaubsplänen, Nachhilfeangeboten und Freizeitaktivitäten geprägt. Eltern tauschen sich über teure Ferienlager oder private Musikstunden aus. Vgl. auch Urlaubsarmut

An einer Schule in einem weniger privilegierten Viertel hingegen dominieren Sorgen um finanzielle Unterstützung, Schulmaterialien oder Förderangebote. Die Themen und die Art der Gespräche zeigen, wie unterschiedlich die Lebensrealitäten sind – und wie wenig sich diese Welten vermischen.

Der Besuch im Freizeitpark oder Museum

Freizeitangebote wie Freizeitparks, Theater oder Museen sind für viele Menschen ein Ort der Erholung und Bildung. Doch nicht alle können sich den Eintritt oder die Anfahrt leisten. Familien mit geringem Einkommen besuchen solche Orte seltener, was bedeutet, dass Kinder aus unterschiedlichen sozialen Schichten oft nicht dieselben Erfahrungen teilen.

Das verstärkt die soziale Trennung.

Gesundheitliche Ungleichheit:

Wenn der Geldbeutel über Krankheit & Gesundheit entscheidet

Auch in Ländern mit top Sozial- und Gesundheitssystem und hohem Lebensstandard entscheidet der soziale Status oft darüber, wie gesund wir wirklich sind. Klingt unfair? Ist es auch – aber leider belegen das zahlreiche Studien ganz klar: Wer finanziell besser dasteht, lebt im Schnitt gesünder und auch länger.

Mehr erfahren » Gesundheitliche Ungleichheit (Armut verursacht Depression)

Mehr Krankheiten, mehr Probleme

Menschen mit niedrigem Einkommen, wenig Bildung und unsicherem Job haben öfter mit chronischen Krankheiten zu kämpfen – zum Beispiel Herzprobleme, Diabetes oder chronische Bronchitis. Psychische Beschwerden und andere gesundheitliche Einschränkungen sind ebenfalls weiter verbreitet.

Das ist kein Zufall, sondern hängt eng mit den Lebensbedingungen zusammen.

Ungesunde Gewohnheiten und Stress sind Folgen sozialer Belastungen

Gesund leben ist nicht für alle gleich einfach. Wer weniger Bildung hat, raucht öfter und bewegt sich seltener, weil der Alltag stressig und belastend ist. Da bringt es wenig, betroffene Menschen immer wieder (in paternalistischer Manier) aufzufordern, Sport zu machen, mehr Selbstfürsorge zu betreiben und sich gesünder zu ernähren. Vgl. Kinderarmut: Bildung bietet keinen Schutz

Ungesundes Verhalten hat nach sozialwissenschaftlicher Perspektive ganz andere Hintergründe: Prekäre Jobs mit mehr körperlicher Belastung und permanente Herausforderungen. Die ständige Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren oder finanziell nicht über die Runden zu kommen, setzt viele täglich unter Druck. Und das macht nachweislich krank, sowohl körperlich als auch psychisch.

Kurz gesagt: Die soziale Lage hat einen riesigen Einfluss auf Gesundheit und Verhalten.

Große Unterschiede in der Lebenserwartung

Männer mit hohem Einkommen leben im Durchschnitt rund 8 Jahre länger als Männer aus armen Verhältnissen. Bei Frauen liegt der Unterschied bei etwa 5 Jahren. Vgl. auch Studie: Kritik am Bürgergeld

Einkommen ist dabei nur ein Symbol für den sozialen Status und die ganzen Nachteile, die damit oft einhergehen. Wenn dann noch Armut, Arbeitslosigkeit, schlechte Wohnbedingungen und soziale Isolation zusammenkommen, geht es gesundheitlich so richtig an die Substanz.

Der Matthäus-Effekt – oder warum Gesundheit oft eine Frage des Starts ins Leben ist

Gesundheitliche Ungleichheit entsteht oft durch sogenannte Pfadabhängigkeiten: Wer mit guten sozialen und finanziellen Ressourcen ins Leben startet, hat bessere Chancen auf einen guten Schulabschluss, einen sicheren Job und ein ordentliches Einkommen. Das wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus und ermöglicht es, weitere Vorteile zu sammeln – quasi ein Schneeballsystem der Privilegien.

Umgekehrt können sich schwierige Lebenslagen durch diese Pfadabhängigkeit verfestigen und in schlechter Gesundheit sowie kürzerer Lebenserwartung münden. Vgl. Kindheit prägt das Leben

Gesundheit ist kein Zufall (oder ein Fall von guten Genen), sondern eng verknüpft mit Umweltfaktoren und sozialen Bedingungen.

Vgl. Soziale Umwelt (Exposom) & Gehirn – arm in der Kindheit, krank im Alter

Sag mir, woher Du kommst, und ich sag Dir, was Du magst…

…oder zumindest: Woher Du kommst, hat mehr Einfluss auf Deine Vorlieben, Dein Verhalten und Deine Lebensgestaltung, als Du vielleicht denkst. Klar, jeder von uns ist einzigartig, und unser Lebensstil spiegelt unsere individuelle Biografie wider.

Trotzdem zeigen soziologische Studien seit Jahrzehnten, dass die soziale Position – also Beruf, Bildung und Einkommen – einen starken Einfluss darauf hat, was wir mögen und wie wir leben. Über Gewohnheiten und Vorlieben drücken wir aus, zu welcher sozialen Gruppe wir gehören.

Oft unbewusst, aber sehr wirkungsvoll.

Vom Mallorca-Ballermann bis zum Edel-Italiener

Ob jemand seinen Urlaub am Ballermann verbringt, im Robinson-Club entspannt oder mit dem Rucksack unterwegs ist, hängt nicht nur vom Geldbeutel ab. Auch symbolische Grenzen spielen eine Rolle: Sie helfen uns, uns von anderen sozialen Gruppen abzugrenzen.

Ähnlich ist es beim Essen: McDonald’s, der gemütliche Gasthof um die Ecke oder das schicke italienische Restaurant – all das spiegelt mehr als nur den Kontostand wider. Es sind kleine Zeichen, die zeigen, wo wir uns zuhause fühlen und mit wem wir uns identifizieren.

Bildung & Einkommen als soziale Geschmacksverstärker

Je höher Bildung und soziale Position, desto luxuriöser der Konsum und desto größer die Vorliebe für Hochkultur wie Theater, Oper oder Kunstausstellungen. Menschen in höheren sozialen Schichten investieren oft mehr in kulturelle Aktivitäten, die als „gehobener“ gelten.

Gleichzeitig erzeugt die Erfahrung von Armut häufig einen Rückzug aus sportlichen und kulturellen Aktivitäten – nicht nur, weil sie oft teuer sind, sondern auch wegen Schamgefühlen und Resignation.

Kinderarmut & Freizeit ohne Bewegung & Teilhabe

Studien zeigen, dass Kinder und Jugendliche aus armen Familien seltener Mitglied in Sportvereinen sind und sich insgesamt weniger bewegen. Geld für Ausflüge, Hobbys oder Spielzeug ist knapp, und das schränkt die Teilhabe an Freizeitaktivitäten deutlich ein.

Das wirkt sich nicht nur auf die körperliche Gesundheit aus, sondern auch auf soziale Kontakte und Chancen. Vgl. soziale Armut & Was Armut mit Kindern macht

Politische Teilhabe: Wer nicht mitmacht, bleibt außen vor

Nicht nur bei Freizeit und Konsum zeigen sich soziale Unterschiede, sondern auch in der politischen Mitbestimmung. Menschen in Armut und mit geringerem Bildungsstand fühlen sich marginalisiert – sie glauben weniger daran, dass sie Einfluss nehmen können. In der Regel erfordert der Alltag so viel Energie, dass für politisches Engagement kaum Kraft bleibt.

Das spiegelt sich in geringerer Beteiligung an Demonstrationen, Unterschriftensammlungen oder Vereinsarbeit wider. Auch bei Wahlen ist die Beteiligung in unteren Soziallagen oft niedriger. Das führt langfristig dazu, dass politische Interessen der sozial Benachteiligten weniger Gehör finden.

Vgl. auch: Kinderarmut hinterlässt psychische Narben

Fazit: Ungleichheit erkennen lernen

Soziale Ungleichheiten sind komplex und eng mit unserem Umfeld verbunden. Sie zeigen sich nicht nur in offensichtlichen Unterschieden, sondern vor allem in den alltäglichen Begegnungen – oder deren Fehlen. Erst wenn wir verstehen, wie soziale Vergleiche funktionieren, wie Ungleichheiten unser Leben prägen und wie räumliche Segregation das Ganze verschleiert, können wir daran arbeiten, diese Muster zu durchbrechen.

Praktisch heißt das, wir brauchen mehr Begegnungen über soziale Grenzen hinweg und mehr informelle Kontakte, um die „unsichtbaren“ Ungleichheiten sichtbar zu machen.

Quellen:

1) bpb: Informationen zur politischen Bildung Nr. 354/2023 – Was ist soziale Ungleichheit? Konzeptionelle Perspektiven

2) bpb: Informationen zur politischen Bildung Nr. 354/2023 – Folgen sozialer Ungleichheit